《神偶》是我今年在上海舞台看的第一出木偶剧。在此之前,我也只看过一次木偶剧,而且还是很不成熟的学生作品。但我对于木偶剧这一戏剧样式,却是怀有许多敬意和好奇。因为,在创作和观演这两个环节中,都需要参与者调动极充沛的情感和想象力,否则,便难以成戏。

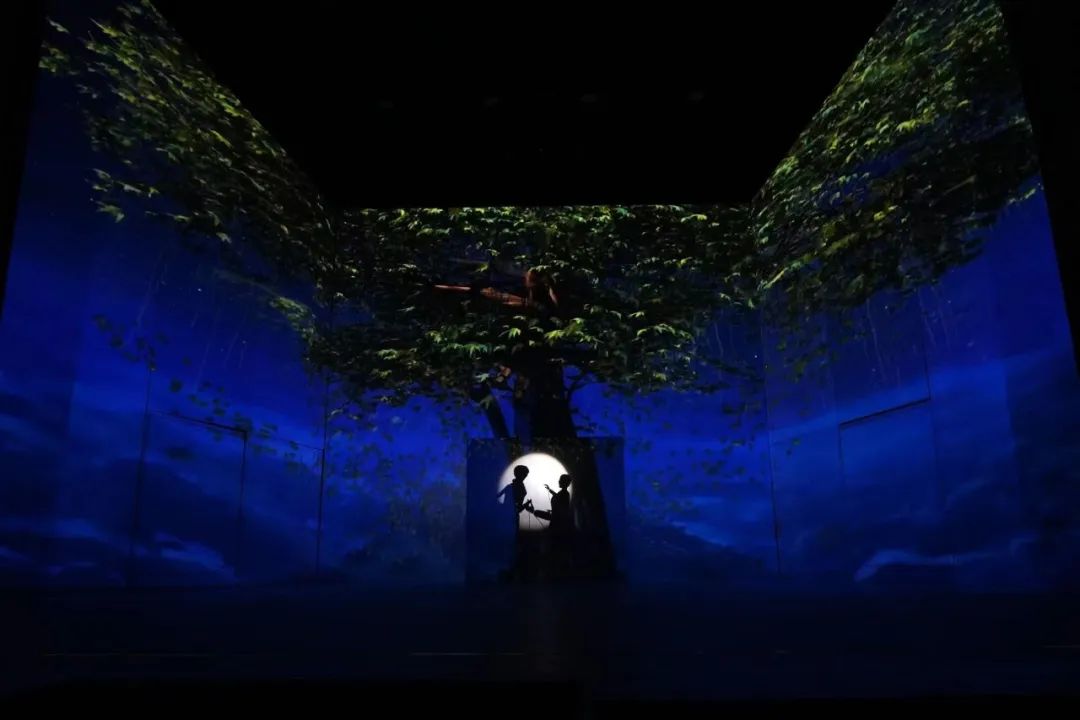

当我走进剧场的时候,大部分观众还未落座,正前方有一个小小的,被小灯照亮的盒子模型——那是兰心大戏院的剧场舞台模型。它仿佛此刻也带上了某种奇妙的吸引力,暗示着这场木偶剧演出的神奇和梦幻。小舞台之上的大舞台是一个向内三折的“箱子”,多媒体投影和演员的表演就在这个大“箱子”里呈现,连接过去和未来,幻想与现实。

铃响,场暗,光起。起初,是几束似断未断的激光光柱投射着舞台之上,氤氲出一种未知的神秘的氛围;随后,多媒体投影出上海都市的景象,台下的孩子们发出“外滩”的惊叹。所有的观众仿佛坐上了一艘驶向未知的飞船,穿越摩登上海的灯光艳影、车水马龙,从兰心大戏院的门口倏地进入,奔向最后的目的地——安放演出道具的昏暗的地下室。

这样的“旅行”不止一次地出现在演出中。比如木偶主角第一次召唤船只,他们航行于大海的风浪之中。横置的舞台上变幻出皮影绘就的海底生物,它们缓缓地在海底遨游,如梦似幻的景象让人赞叹。再到木偶主角们穿越千年文明古国的时空旅行,漫天的黄沙,纵横的石柱,不断震颤观众的心神。在《神偶》的舞台上,在海派木偶戏的舞台上,多媒体影像技术不是炫目的附属品,而是真正与表演、舞美以及导演等戏剧手段融合在一起的戏剧元素,赋予了《神偶》更多的生命力。

《神偶》的故事并不复杂,两个任人摆布的木偶无意中获得了生命,开始了一场寻找自我的冒险之旅。“神器”是串联整个故事的线索,不过第一场戏对它的交代似乎不够清晰,观众要到后面才能理解“神器”的重要性。木偶因为“神器”获得了生命和穿梭时空的力量,在九尾狐的眼中则变成了征服和毁灭他者的能量来源,可到了三青鸟手里则只是单纯的生命的种子。由此可见,创作者并不仅仅只是想讲一个正义战胜邪恶的故事,其中也包含对内心真实的叩问。同时这也是对孩子们的叮咛:你的“神器”是你的内在的思想和精神,而不是外在的工具器物。所谓“形而上者谓之道,形而下者谓之器”就是这个道理。

对于走进剧场的孩子们来说,《神偶》的神话色彩或许是他们汲取传统文化养分的一扇小窗。而《神偶》的神话色彩,主要来自于九尾狐和三青鸟这两个角色,原型则是古代经典《山海经》中的记录。《山海经·南山经》记载:“青丘之山。其阳多玉,其阴多青雘。有兽焉,其状如狐而九尾,其音如婴儿,能食人,食者不蛊。”九尾狐貌美,但也多能幻化人形、蛊惑人心。《山海经·大荒西经》载有“三青鸟赤首黑目,一名曰大鵹(lí),一名小鵹,一名曰青鸟。”青鸟是西王母身边的类似侍者的角色,分别为三只鸟,而在《神偶》中则变成了一只。不照搬、不魔改,《神偶》的创作者有心让孩子们感受《山海经》的魅力与智慧,其态度真诚可贵。

在《神偶》的故事中,九尾狐是邪恶的化身,木偶成长之旅的阻挠者和破坏者;三青鸟则是木偶班主派来的守护者,也是九尾狐的天敌。这对正邪两分的灵兽的追逐和战斗的过程贯穿故事的始终,提供了一个足够传统和踏实的故事背景。但正邪对立的叙事在今日似乎已经不能满足观众,起码对于我这个成年观众来说,我期待的是更幽微隐秘的人性探寻。

一出木偶戏的创排,并不容易,尤其是对于演员,其面临的挑战也更艰难。如何赋予一个提线木偶生命力,这是一场对演员的考验。操作木偶的演员们投入了极大的专注和控制力,让他们的每一次迈步、举手和飞行的动作和姿态显得更加自然,也更贴合角色的语言。除此之外,《神偶》中的木偶还注意到了眼睛的表现,那些未来星球上的智能机器人装上了会发光的led眼睛,我们的主角则会在表演的过程中眨动眼睛。不得不说,这让木偶们的形象变得更为鲜活。

“神器”入土,长出参天大树。本以为故事就这样结束了,没想到扮演主角的两位演员坐到了台前正中央的位置,讲起了庄周梦蝶的故事,也提出了“到底是木偶演人,还是人演木偶”的哲学命题。尾声的处理产生了“戏中戏”、“台中台”的效果,也让整个叙事结构更为立体饱满。不过,对于那两个木偶而言,踏上这场成长之旅收获了真挚的伙伴,但他们真的找到了自我的意义吗?难道说他们认清自我的木偶属性和命运就是旅行的真谛吗?又或者说,嵌套的处理是为了让木偶主角的奇遇成为某种隐喻吗?不过不管演出效果好坏,我们可以看到的是创作者对于《神偶》的处理和期待都不止于一个简单的儿童木偶剧,也不仅仅是一个做完即过的梦。那些哲学命题的思考,多媒体技术的尝试,以及对木偶剧场可能性的探索,都让我看见了《神偶》的勇气和信念。

2022年12月11日

观于兰心大戏院

(作者为2022级博士研究生)

编辑:孙启