如果这个五月,你也在上戏。如果这个五月,你也听过这场题为《教育·革新·未来——上海戏剧学院三大戏剧观的理论贡献、时代局限与未来展望》的讲座。你就会明白,为什么上海戏剧学院给予新老学生的寄语中永远有一句——“你就是上戏”。

这是上海戏剧学院学术委员会主任陆军教授退休之后的第一次讲座,亦是70岁的陆军教授对母校80岁生日的深情献礼。

这一场讲座,不为宣讲理念,不为灌输知识。当真要为其下一个定义的话,这应该是一位老上戏人偎依在80岁的“母亲”膝下,喁喁细语,畅言无忌,时而盘点“家产”,时而细数“软肋”。

无论怎样,孩子对母亲,永远心最诚,意最真。

上戏向来有一句话:“今天你以上戏为荣,明天上戏以你为傲。”然而,何以为傲?又如何以“我”为傲?

上戏的“我”会在上戏的教育之下,成为怎样的戏剧人?科技大潮扑面而来,上戏又该如何发展?如何面对?

做这样一场结合校史总结、以戏剧观为核心的讲座,对上戏的历史进行盘点、未来进行展望,实则是极其吃力不讨好的事。上戏80年的煌煌岁月太厚重,谁能有把握对其进行精准评估?那些曾对中国戏剧事业产生过重要影响的人物和历史事件就在身边,须臾不曾离开。如果戏能通神,那我们身在神明的领域,又该如何对他们进行评价?我们配吗?可以吗?积攒到了足够的勇气吗?

但也许,不需要足够的勇气,只需要用心去思考、去爱。

每一个上戏人,在以母校为荣的同时,也有责任带上批判思维回望,因深爱而“挑剔”。

而这种坚毅果敢的爱,理应薪火相传。

“教育·革新·未来”的主题,旨在讨论上海戏剧学院三大戏剧观之理论贡献、时代局限与未来瞻望。这三大戏剧观分别是,引领上海戏剧学院前40年、熊佛西所提出的“教育”戏剧观,引领后40年、陈恭敏所提出的“革新”戏剧观,以及“现在进行时”和“将来进行时”的“未来戏剧观”。前两大戏剧观各有主旨,如何描述“未来戏剧观”的主旨?陆军教授找到的是“科学”这一定位。

讲座紧扣戏剧观的三要素进行讨论,分别是:形成原因,主要内容,实践成果。

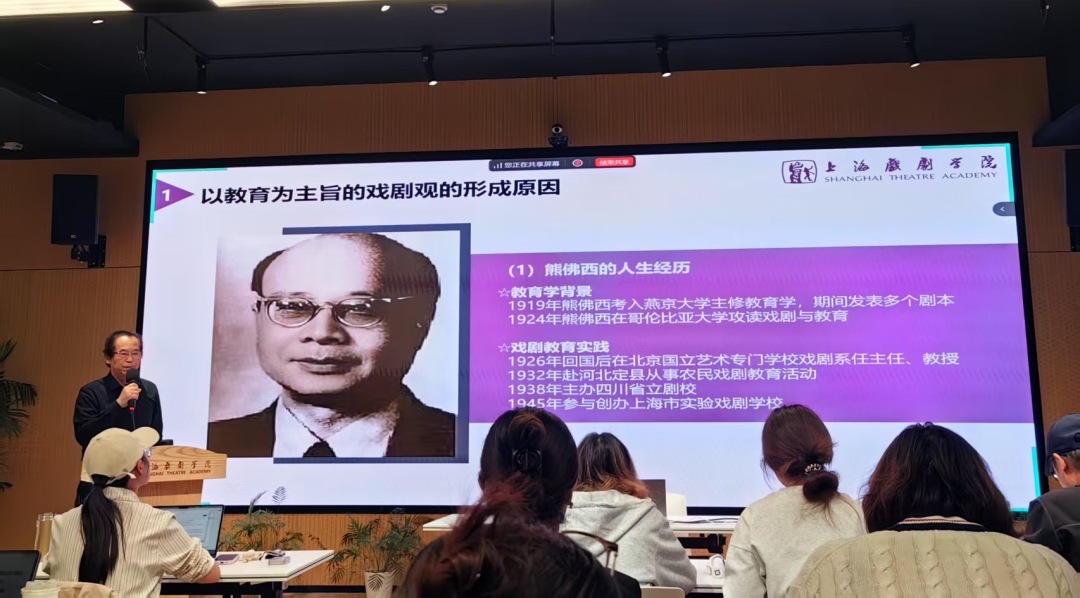

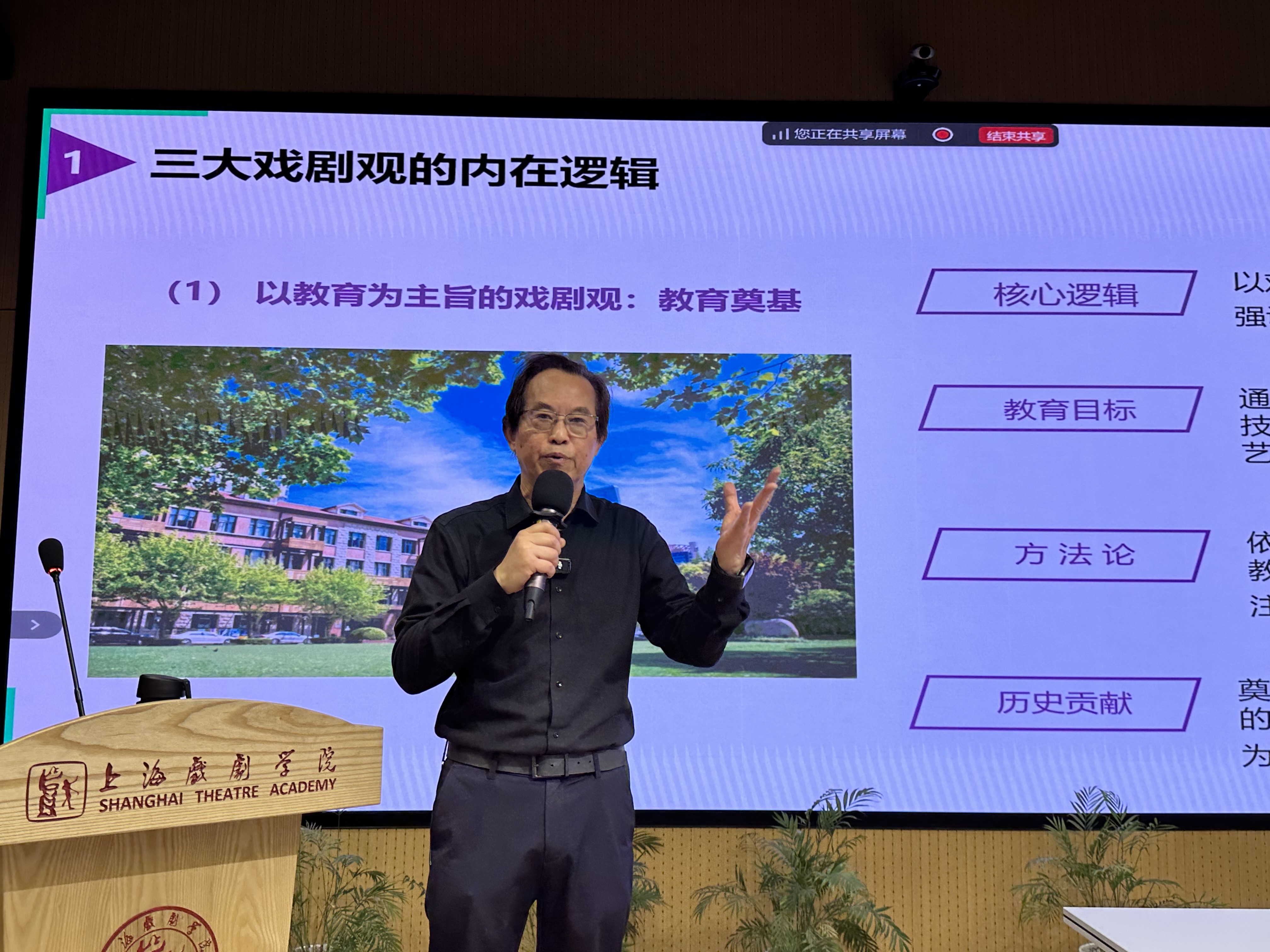

在第一个40年,即1940年代至1980年代,熊佛西先生所倡导的“以教育为主旨”的戏剧观引领上戏成为中国戏剧教育与中国戏剧的核心阵地,将“高台教化”的传统理念有机地融入现代戏剧教育,熊佛西先生对戏剧教育功能的重视体现在多个方面,这位开放且慎独的老人,在担任上戏校长近20年期间,强调戏剧实践的重要性和实践性的教育功能,认为剧场是戏剧教育的核心,剧院可以替代大学或研究所,教学要充分发挥剧场性与实践性,以“演中学”的方式锻炼学生,将专业技法、人文素养与教学相结合。这教育的结果,可以让很多人成名成家——那固然是我们的目标,但并不是唯一的目标,应该还有更深远高贵的目标——整体提升中华民族的人文素养。

陆军教授为我们讲述了真实的故事,一个戏剧学院的毕业生哪怕在便利店、修理部工作,仍然可以具有良好品味、优雅风度,熏陶整个家庭,培养出优秀的后代,向周围释放出艺术的微光,照亮周遭。戏剧在学生心中播下一线火种,光与暖却能在难以计数的空间与时间中无限延展……戏剧对“人”的塑造正在于此。

艺术与创作的价值,可以影响一代又一代人,可以提升整个民族的素质。

这,就是戏剧教育;这,就是上戏。

第二个40年,也就是1980年代至2020年代,陈恭敏先生倡导的“以革新为主旨”的戏剧观引领上戏实现了中国戏剧教育与中国戏剧的现代转型。陈恭敏先生的戏剧观来自其创作经验、学术见解和敏锐的洞察力。他全面考察中外戏剧在当下的实践,发起了著名的“戏剧观大讨论”。

固然“革新”观念有其“短板”与“硬伤”,而关于“戏剧观大讨论”本应是针对“内核”进行讨论,却发展为对“外壳”的论争,但陈恭敏先生的“革新”理念鼓励了艺术家对艺术个性的坚持,强调“要有独立思考的自由意识”,进一步更新了熊佛西先生对依靠戏剧教育来培养“健全的人格”的目的追求。

前四十年,“戏剧即教育”,后四十年,“戏剧即批判”,而此时此刻,戏剧即“科学”,或称“科艺”。“科”与“艺”,是真与美的融合。

以科学,引领和辅助艺术。

古稀人不老,耄耋正青春。2020年代至今再至未来,新一代上戏人倡导的“未来戏剧学”正在形成以未来为主旨的戏剧观,引领学校构建中国科技诗学,续写中国戏剧与中国戏剧教育的时代新篇。

未来戏剧是什么?是顶层设计,学生将受到顶层戏剧观的引领,而观念真正的价值在于——科学。

未来戏剧观的三个关键词是:科学精神,技术手段,人文素养。

而我们的戏剧作品最大的问题在于不真实、不科学。

但真实、生动、独特永远是一部优秀戏剧作品最重要的特征。

而我们的戏剧教育最大的问题也在于不够真实、不够科学……

曾经的80年里,是熊佛西先生“让上戏成为上戏”,成为中国一流的艺术院校;是陈恭敏先生对中国戏剧观念革新做出重大贡献,让上戏始终保有独树一帜的上戏精神。但时至今日,我们不得不遗憾地发现和被发现:中国戏剧和中国戏剧教育最大的问题是缺少科学精神,缺少逻辑……

是时候让科学性、技术性、人文性来改变这一切了。

是曾被评为“首届最美上戏人”的陆军教授,也是陪伴上戏走过大半生的“老上戏”陆军先生,才有足够的深情和慧眼,犀利指出三大戏剧观的局限性:

以“教育”为主旨的戏剧观目标单一,过于强调社会教育和人格培养,对学生的批判性思维与创新能力锻炼的关注度不足。弱化了戏剧艺术的本体价值,容易导致学科发展偏向实用主义。且理论疲软,更多基于经验总结,缺乏系统的理论构建,未与教育学形成深度对话。

而以“革新”为主旨的戏剧观则存在教育体系失衡的问题,将观念更新、作品创作、社会服务等功能置于优先地位,忽略学生的基础教学,导致戏剧教育教学出现硬伤。又逢教师评价、职称晋升等与论文、课题直接挂钩之误导,迫使教师将大量精力投入理论生产或戏剧作品生产,基础教学沦为“剩余劳动”。

以“未来”为主旨的戏剧观则面临着现代技术应用可能削弱戏剧的人文精神,导致戏剧作品过于依赖技术而缺乏深度;科技快速发展可能带来新的伦理问题,需要在技术应用中秉持人文操守;而科学精神的落地更有可能受到现有体制机制的限制,需要进一步解放思想,改革创新。

倘若从学校人才培养角度来看,熊佛西先生以“教育”为主旨的戏剧观,重在培养专业扎实且服从性强的艺术人才,学生习惯于遵循既定模式和规范,独立精神、抗压能力和抵御“工具性思维”的能力相对较弱,的确可以培养出“爱国家,爱人民,有情操,懂规矩,会服从”的学生,但其艺术个性何在?批判意识何在?

陈恭敏先生已注意到这方面的缺陷,提出了更新人才观、强调培养学生艺术创造个性的主张,但遗憾的是,由于主客观原因的限制,这一人才观未能及时形成学校教育的共识,在当时轰轰烈烈的戏剧创新浪潮中,尤其是以形式创新为主导的环境下,有才华的教师们将主要精力都集中于利用一切机会投身戏剧创新实践,而忽略了教育理念、教学内容和方法的同步创新,导致了教育教学环节的滞后。而学生被周遭眼花缭乱的形式创新潮流所裹挟,忽略了专业基础夯实与人文素养提升,最终导致整体创造能力的明显萎缩。

正在逐步完善的以未来为主旨的戏剧观则面临更严峻的挑战,人工智能深度介入戏剧生产与戏剧教育之后,创作同质化、学术程序化的问题将愈发严重,师生可能会陷入对技术的盲目崇拜和依赖之中,忽视自身创造力和批判性思维的培养,长此以往,师生的批判意识、创新能力将逐步下降,最终可能会背离戏剧与教育的本质和初衷。

警惕呀,不要被技术所裹挟,不要兜兜转转辛苦流连,反而回到了三千年前的Deus ex Machina(机械降神)。

我们不乘美狄亚的龙车,不依赖特洛伊的众神之战。但我们比任何时候都要强调必须高度重视学生人文精神的培养,因为只有坚守住戏剧与戏剧教育的底线——科学精神、活的灵魂,才能守住戏剧与戏剧高等教育的尊严。要让最该读书的学生,去好好读书,去好好学习,去好好拥抱生活……要“天雨流芳”,也要“活人在场”。

要做好当下,才能影响未来。

而“当下”,我们做的还不够。

是爱之深,才责之切。

你敢看,敢言,敢想,敢做,你就是上戏。

你盼她“至善至美”,更盼她“至真至诚”!因为——你,就是上戏。

因为,每个上戏人,都是上戏!

END

文:高媛

排版:尤旬

审核:方军 沈亮 陈莹