2025年5月8日周四下午,窗外大雨如注,红楼206教室内却座无虚席。著名剧作家李宝群老师带着他数十年的剧本创作经验,为上戏师生带来了一场主题为《剧本创作四十周年——回望与思考》的精彩讲座。作为国家一级编剧,李宝群老师曾创作过六十余部戏剧作品,作品数次入选国家舞台艺术精品工程十大精品,多次荣获文化部文华大奖、中宣部精神文明建设“五个一工程”奖,曹禺戏剧文学奖,金狮奖等国家级奖项。

讲座主要分为上下两个部分。上半部分主要讲述了李宝群老师对自己创作四十年的回望,展现了一个剧作家的成长历程。李宝群老师的创作之路堪称一部丰富的戏剧史画卷。从1984 年大学毕业后开始,他从业余创作起步,一路成长为专业编剧,从辽宁走向北京,进入总政话剧团,最终成为业内备受尊敬的剧作家。他强调 “读万卷书、读无字书、走万里路”,编剧要永远行走在文字与生活的道路上,深入民间生活,寻找创作灵感。他提到自己在大学毕业后经历了漫长的 “熬炼期”,边学边写,创作了许多习作和实验剧作,但并未引起太大关注。后来通过创作小品逐渐崭露头角,期间他一直在思考写什么、怎么写以及要做什么样的戏剧。1999年,《父亲》的成功上演成为他突破青年写作瓶颈的关键,也成了他第一部代表作,这部作品让他认识到用心、用情书写最熟悉的生活、塑造社会生活中的普通人和小人物的重要性,也充分印证了现实主义创作的持久生命力。

李宝群老师感慨道,编剧一事始于热爱,贵在坚持。顺境时不骄傲,逆境时要挺住,编剧最大的对手往往是自己。他鼓励在座的青年编剧们,人在不同的时间段会遇到不同的困境,但正是在困境中成长、突破,让他不断前行。当下戏剧格局多元复杂,但他始终坚守戏剧人的初心,拥有强大的艺术心灵、自己的艺术世界和独特的创作路线,不断 “长戏”、锤炼技术能力,应对各种创作挑战,积蓄力量,让自己更强大。

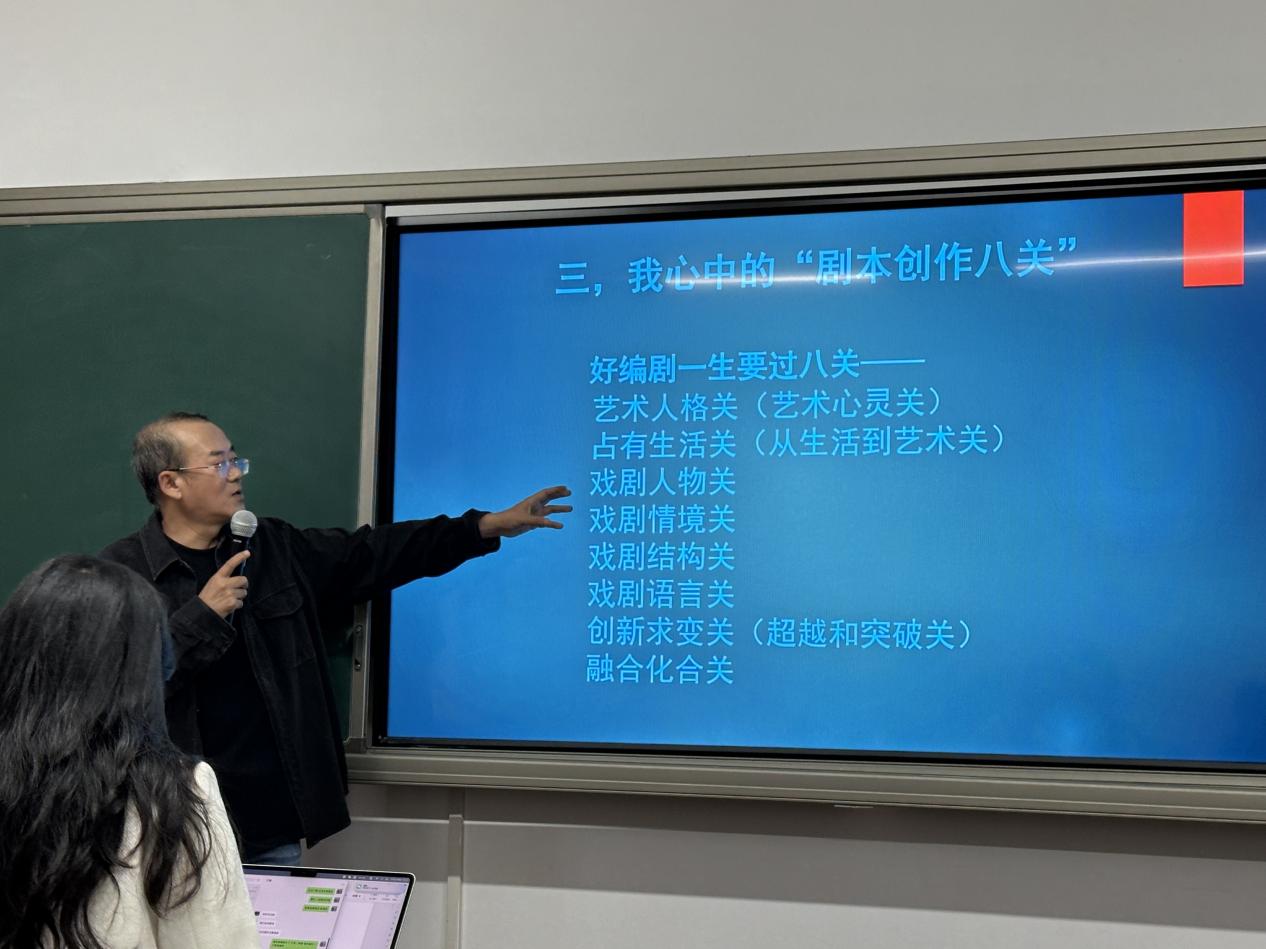

讲座的下半部分,在分享了个人创作历程后,李宝群老师将视角转向当下的戏剧环境。他认为当下戏剧看似繁荣热闹,实则处于困局、僵局、乱局之中。剧目数量庞大,但质量参差不齐,好戏不多,差戏不少,同质化、同构化、标签化、晚会化作品屡见不鲜,震撼人心的力作稀缺。自九十年代起,中国戏剧进入多元发展时期,但多元中的每一元都面临困境,需要在困境中寻求突破。当下戏剧发展的瓶颈主要体现在戏剧创作滞后、戏剧文学滑坡、优秀剧本匮乏、文本孱弱等方面,这导致导演的二度创作犹如在沙滩上筑大厦。戏剧文学要在困境中率先突围,内要突破自身心灵的束缚,外要应对环境的挑战,同时还要面对时代、历史和文化的困境。

他指出当下的 “高峰之困”,许多编剧长期依赖 “命题作文”,容易沦为 “匠人”,艺术思维钝化,形成 “工具型人格”。此外,“歌颂戏剧” 越来越多,而有反思意识的戏却越来越少。他认为,戏剧必须具备反思生活、拷问生活、对生活深入思考的能力。戏剧应歌颂生活和人性中的真善美,但更需要有对人、对生活、对世界的独立思考,以及人文关怀和人文思考,创作者不应仅是歌颂者和赞美者,还要直面生活与人性,以冷峻的观察和深刻的悲悯心,关怀弱者与生命,对现实、生活、人性进行批判、反思和拷问,勇于直面真相。

李宝群老师强调戏剧最核心的部分是写人。编剧要深度写人,开掘人的丰富性、复杂性、精神世界的多样性和多变性,写出人 “深沉多样的情感运动”。多年来,人学戏剧与公式化、概念化、简单化的戏剧一直在博弈,而后者依然存在,易于完成 “任务”,导致人物、情节、立意简单化,人物形象孱弱成为当下戏剧的软肋。戏剧作为 “人学”,必须在戏剧情境中写出人物的深度和灵魂。捍卫人的尊严和价值,捍卫戏剧的尊严,是编剧的使命和责任。

在讲座的最后,李宝群老师满怀深情地呼吁:“中国戏剧正在艰难前行,中国戏剧文学亟需面临突破。剧作家要重新集结,戏剧文学不应沦陷,戏剧文学不能缺席。每个编剧的创作都有突破,每个团队的创作都有突破,中国戏剧就会有整体突破。” 这不仅是他个人的心声,更是对所有戏剧工作者的鼓舞与号召。四十年的创作生涯,李宝群老师始终坚守对戏剧的热爱与初心,用文字书写生命,用创作探索戏剧的无限可能。

互动环节,李宝群老师热情地回答了同学们的提问。他呼吁青年编剧们要勇于试错,不断尝试,并且不要盲目崇拜所谓的新潮流派,作为学生应先扎扎实实地坚持现实主义创作,期待青年人能够为中国戏剧的未来注入新的活力与希望,他的话让在场的每一位同学都被深深触动。这场持续四个小时的讲座不仅是李宝群老师个人创作经验的分享,更是对当代戏剧现状与未来发展的深刻剖析,让在座师生们都受益匪浅。

文:叶莹

排版:尤旬

审核:方军 沈亮 陈莹