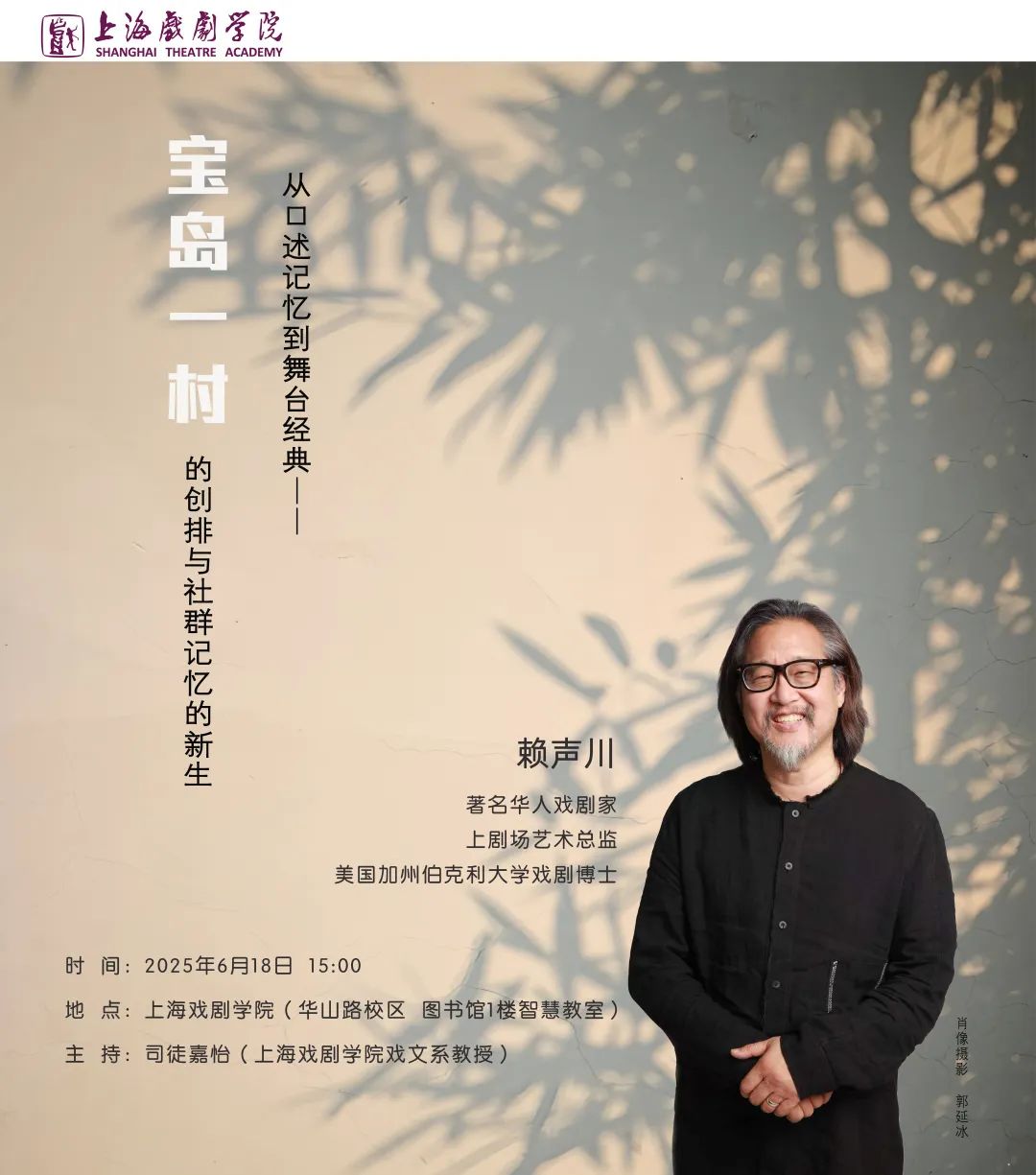

近期,在上海戏剧学院戏剧文学系与国际交流处的联合支持下,著名华人戏剧家赖声川先生来到华山校区智慧教室,就“从口述记忆到舞台经典——《宝岛一村》的创排与社群记忆的新生”主题,与上戏师生进行讲座分享。

此场讲座是本学期研究生跨院系选修课《纪录剧场实践与编作》的延伸活动,由任课教师司徒嘉怡主持。除了围绕《宝岛一村》之外,赖老师还就上戏中外学生对于他在不同阶段与文化语境里的创作经验所提的问题,予以分享回答。

首演于2008年的《宝岛一村》并不是一出纪录剧,而是基于口述记忆与真实生命经验,以虚构的舞台作品记录真实人群的故事,在一次次的戏剧现场中与历史形成对话、延续反刍社群记忆——这一特质不但在赖声川众多的作品中较为突出,也呼应许多青年创作者所感兴趣的关于纪实与虚构之间的把握与意义。

《宝岛一村》是基于王伟忠(著名台湾电视制作人,来自眷村)与赖声川关于眷村的记忆。1949年随着国民党从大陆撤退到中国台湾地区的军人及眷属大约有60万人,眷村是为了供他们临时居住而建的眷舍群,条件简陋。全台大约有800多个眷村,从世纪之交以来开始面临改建与拆除。来自眷村的王伟忠希望能以舞台剧的形式来保存眷村的故事,2006年开始与赖声川分享他的个人回忆以及各种眷村故事,而赖声川将这25个家庭100多个故事整合起来,在三天的闭关之后,去芜存菁,将这些故事放进了三个家庭中。大纲写完,有48场戏。“眷村的一个特色就是:每个人都想回家而回不了家”,赖老师解释。就编剧素材与构思而言,他补充:“其实《宝岛一村》不全是眷村的故事,这里面有很多是我的成长中观察到的一些东西放进去的,但它是从一个时代(的观照出发),所以它不会显得有任何突兀”。

虽然当初王伟忠找上赖声川是抱着相对于电视节目的速食感,“舞台是永恒”的情怀,赖老师强调:“我们在做一个作品的时候,就是想为了此刻、为了当下,做一件事情好好把它做好就是,我们从来不会想说自己的作品它能演多少场、能演多久”;“我希望做一个戏是眷村人都能点头的,我不要做只有观众点头而已的戏”。《宝岛一村》在首演期以及后续在其他海外华人社群进行巡演时,都有许多眷村第一代老者前来观演,深受感动与认同。

从《宝岛一村》创排回顾中,赖老师也谈到了一些他的编导方法和戏剧观。他谈到了对于人生故事需要有所转化才能成立,这有点像契诃夫,也可能契诃夫“已经在我的骨子里”——“我觉得这个戏,你要写一个五、六十年的过程。你要规规矩矩写还不如用很破碎的方式、很碎片式的叙事。那个碎片能够兜起来就是契诃夫,兜不起来的话就是散掉了,就是可能抓住里面这样一个东西。”赖老师谈及毕生在处理的两种看似矛盾,但对他来说却是有某种关联与相通的力量:奔放的即兴创作与严谨的编剧。他强调创作时对结构、对片段与整体关系的意识。同时,他也分享某些超出预设大纲的“灵光一现”时刻,如《宝岛一村》的返乡戏,最后的舞台呈现是以虚化的空间(光区),并置三家人回乡,强烈悲喜交集的情境。在回答现场同学的问题时,他也谈到即兴的“自由”感必须在清楚的“限制”中操作的道理,并提及小说家金庸所跟他分享的经验——可能大半年的时间都花在构思清楚角色上,“想好之后把它放开来,它(小说)自己会写”。

在谈到对于“悲”与“喜”的理解,赖老师分享自己观察到人的大哭与大笑的表情,到了极致的时候是很相近的,而心理学上也有发现“悲”与“喜”的极致都到了“同一个地方”,“那个地方其实是一个很忘我的状态”——“所以我更觉得喜剧有它的绝对深度”。《宝岛一村》是悲?是喜?是荒诞?戏剧留给观者在哭笑之间体会反刍。由此赖老师也连结到自己看待契诃夫戏剧的观点:

“我觉得你如果在很近的距离,镜头很近的时候去看这些事,都是悲剧。你稍微拉开一点就有点好笑。你再拉开一点到所谓上帝视角,那我们人类是悲还是喜?这也是我经常在思考问题,就是你在一个很高的视角看人类,我们是愚蠢没错,但不可思议的愚蠢,那是好笑还是很悲?那就看你的态度,看你的人生观。”

在讲座现场,赖老师也在回答同学的提问中,分享了在南加州亨廷顿图书馆创作特定场域戏剧《游园·流芳》时,关于环境空间与跨文化考量如何进入编剧的过程,以及与电影导演如侯孝贤、杨德昌的交集和对他们影像风格形成的观察。

纵观赖声川的创作,其多元丰富的程度,前上海戏剧学院院长余秋雨给予精辟的评价:“大俗大雅、大悲大喜、横跨古今、沟通中外”。此次赖老师2个小时的双语讲座分享,生动隽永,令人意犹未尽。最后,他也寄语青年戏剧人:“有机会做剧场或做任何艺术都要珍惜,然后你要想清楚是为谁而做,为的是什么,有这些机会就是幸福,也把这个感觉送给你。”

END

文:司徒嘉怡

图:刘佳奇

排版:尤旬

审核:方军 沈亮 陈莹