2025年7月27日至31日,上海戏剧学院戏剧文学系主任沈亮教授、党总支副书记、副主任陈莹老师、戏剧教育专业教授周笑莉老师带领戏文系学生前往青海省西宁市,完成了为期五天的暑期社会实践活动暨研究生艺术考察课程。这是我系师生心系社会公益,以戏剧教育服务特殊群体的进一步探索,也是将故事写在祖国大地上的生动实践。

本次戏剧教育实践以“朗月”涉罪未成年人心理重塑服务项目与“心灵盒子”项目为主开展。“朗月”涉罪未成年人心理重塑服务项目基于周笑莉教授为戏文系研究生开设的《戏剧教育创造性表达》,拓展产教融合平台,将课程建立在实训基地,课程成果直接服务于社会特需人群。在戏文系党总支的支持下,通过戏文系“剧光”戏剧关怀公益服务团队的平台成立“剧心”戏剧普法与教育矫治服务团队,孵化学生创新创业团队,获得第十九届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛一等奖等荣誉,有效实现人才培养目标。

“心灵盒子”项目由西宁心理健康研究中心与上海佰特公益联合上海戏剧学院戏剧文学系共同发起,以戏文系编剧MFA李子烨创作的话剧《未来之门》为基础生发,旨在研发一款能够普遍推广的心理疗愈戏剧产品。盒子内装有指导手册和辅助道具,使用者通过学习手册,可以编写简单的剧本故事,并组织多人共同演绎,在游戏中生发对人生的感悟。该项目由沈亮教授带领我系研究生参与研发,在未成年人心理矫治、引导教育方面与戏剧疗愈、戏剧教育领域都是极具创新性的大胆尝试。

项目的顺利开展,离不开多方的长期沟通与协作。去年12月,戏文系师生在青海省西宁市开展了戏文系党总支“不忘初心路 永怀赤诚心”主题党日活动暨研究生艺术考察课程。西宁建新监狱(未成年犯管教所)教育改造大队教育科主任李睿、西宁心理健康教育研究会秘书长孙慧向戏文系师生介绍监狱所在文化教育、艺术教育、服刑人员与管理人员评估机制、心理干预矫治等方面的情况。今年3月,孙慧老师带领西宁心理健康教育研究会各位老师来访我校,为同学们开展“从公益问题识别到方案设计”讲座。讲座上分享了关于从公益问题识别到方案设计的经验与技巧。这些用心、用情的交流与沟通为项目设计提供了详实材料,奠定了实践的深厚基础。

育人育心,戏剧教育引人向善

戏文系师生前往群星剧场,参与由西宁市湟中区人民检察院开展的“检亮童心·荷启新程”法治戏剧夏令营活动,观摩《未来之门·时空棱镜》戏剧演出。当法治的理性之光与心灵的润泽之力交汇,一场守护青春的创新实践在群星剧场拉开帷幕,该剧由我系23级编剧MFA研究生李子烨以真实事件为基础进行改编创作,青少年演员们以朴素的演技、真挚的情感和生动的表演,将真实案例搬上舞台。剧情起伏间,法律如何界定行为、保护权益、指引人生选择得以直观演绎,令观者沉浸式感知法治力量。

戏文系师生进入建新监狱(未成年犯管教所)未成年犯的生活区域进行参观。整洁有序的宿舍反映出监狱生活的严格管理与高标准要求;活动教室中摆放的各种艺术定级证书体现出监狱对未成年犯采用艺术育人的方式,有效兼顾了技能培训与人文关怀;图书室图书种类丰富,以文学浸润心灵,以文字照水自观,重新启航人生;“我想对你说”展板上贴满了五颜六色的便利贴,最不善言辞的未成年犯也在这里留下了对狱警的感谢与对生活的期盼。

参观结束后,青海省建新监狱(未成年犯管教所)与上海戏剧学院戏剧文学系战略合作签约暨揭牌仪式顺利举行。仪式开始前,青海省建新监狱政委李明荣与戏文系主任沈亮教授致辞,沈主任表示,“朗月”涉罪未成年人心理重塑服务项目极大地发挥了戏剧的教育意义,极具典型性与创新性,不管是戏剧教育工作坊,还是根据真实事件改编创作的戏剧,都对涉罪未成年人自我反省、回归社会具有重要意义。需要更多公开改编案例与创新形式,培养更多相关人才,推广“三方合作”架构,可以面向全国推广相关经验。随后双方正式签约,青海省监狱管理局刑罚执行(教育改造)处长仁本与戏文系党总支副书记、副主任陈莹揭牌,确立了“资源共享、优势互补、协同创新、互利共赢”的合作方向,明确了在教育改造理论课题研究、矫治人才培养、戏剧与矫治结合的实践等方面的合作内容。

仪式结束后,戏文系与建新监狱、西宁心理健康教育研究会举行了三方座谈。沈亮主任回顾了项目开展以来的整体情况,表明了与建新监狱、西宁心理健康教育研究会合作互助、服务社会的决心;陈莹老师表示,戏文系学生对于司法领域的戏剧教育项目极具热情,可以建设长期性、可持续的学生队伍;周笑莉老师则结合教育教学实践经验,针对项目的具体落地措施,从典型性、广泛性等维度提供了可行性方案。三方针对深化戏剧矫治合作项目,发挥教学实践基地功能,整合资源打造戏剧矫治特色方法等问题进行了交流,达成了提高项目起点、注重戏剧与矫治人才培养、拓宽合作广度、加强三方合作性理论研究成果运用等共识,为进一步深化合作打下基础。

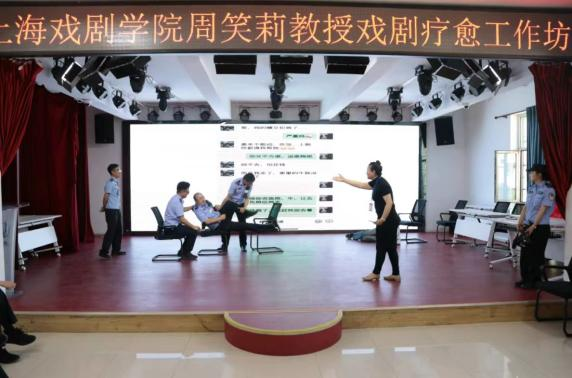

戏文系党总支副书记、副主任陈莹、周笑莉教授带领部分学生前往建新监狱(未成年犯管教所)针对狱警、未成年犯开展戏剧工作坊。周笑莉老师为狱警开展了戏剧疗愈工作坊。首先让狱警选取最能代表自己的植物作为新身份,并通过妙趣横生的问答,引导狱警认识到“表演”源自人的天性,具有广泛性,无需拒绝“表演”。紧接着通过“空间行走”、肢体演状态、“老太买菜”等一系列互动性戏剧游戏,帮助狱警打破边界,建立联系。而后组织狱警分小组进行角色扮演,适应规定情境,启发他们认识到职业与生活角色的差异。接着,周老师指导狱警形象地演绎出在职业与生活中的境遇和他们复杂的心路历程,极富感染力。戏剧使大家得以短暂地“做自己”,但生活和工作还要继续,最后,周笑莉老师鼓励狱警观照内心、表达真情,也祝愿狱警能继续热爱这份职业背后的光荣与责任——认清了生活的磨难但依然热爱生活的人,都是真正的英雄。

23级戏剧教育MFA杨帆为未成年罪犯策划的这场戏剧矫治活动,以“八仙过海”为精神内核,在封闭的矫治场所里搭建起一方特殊的舞台。她没有直接讲述道理,而是将传统故事拆解为一个个充满张力的戏剧游戏:让服刑人员分组扮演八仙,在“东海取宝”任务中,必须像吕洞宾与铁拐李那样互补长短,才能解开“海怪”设下的绳结谜题;在“浪里行船”环节,有人模仿张果老倒骑驴的诙谐,有人学着何仙姑以莲叶渡水的灵巧,在笑声与磨合中,大家开始为同伴的失误搭腔,为彼此的配合鼓掌。当“八仙”最终合力击退象征心魔的“海怪”时,那些在协作中迸发的信任与默契,正像微光,照进曾经蒙尘的心房,让他们在角色扮演里,悄悄拾回了失落已久的联结与勇气。

通过这两场精心设计的戏剧实践,戏文师生对狱警与未成年罪犯的日常境遇及内在精神需求有了更深切的体察。同时,参与的民警与未成年罪犯沉浸式地体验了戏剧艺术的魅力,初步接触并理解了戏剧矫治的基本理念、操作路径及其潜在价值。活动的圆满举办,显著增强了双方对于运用戏剧艺术进行专业干预的共识与信心,为未来深入合作奠定了坚实的基础。

戏文系沈亮主任带领部分学生前往城西区古城台街道服务中心,参与由西宁市心理研究中心与上海佰特公益联合发起的“未来之门—心灵盒子”戏剧工作坊。戏文系校友饶昊鹏老师带领参与活动的孩子们一起进行“自我介绍”的互动游戏,让大家迅速破冰,彼此融入;而后,饶老师分享了年轻的机器人专家王兴兴的人生案例,引导孩子们在人物故事资料中寻找核心信息,探寻“人何以成功”的原因,并由此去思考自己的人生之路。孩子们被分成多个小组,互相扮演记者与被访问者,以采访和演绎分享的形式,通过一个个充满想象力和乐趣的戏剧小片段,展现自己的梦想,以及对于可能遇到的困难和解决方案的畅想。本次工作坊进行顺利,取得了良好成果,参与活动的孩子们给出了积极的反馈。

活动结束后,佰特公益、西宁心理研究中心以及上海戏剧学院师生就目前“心灵盒子”项目的进展情况以及上午工作坊的实践效果展开座谈讨论。会上,三方深入交流了意见,校准了该项目未来的发展方向,明确了实施的途径、内容以及具体工作节点安排,以期进一步推动该项目扎实落地,真正打造出一款具有创造性和前瞻性的心理与戏剧相结合的产品。

至善至美,红色精神薪火相传

30日上午,戏文系师生党员、入党积极分子、青年团员前往青海省原子城纪念馆开展主题党日活动。展厅里,泛黄的演算纸在玻璃柜中舒展,马灯的光晕仍似当年般暖黄,“两弹一星”的精神密码就藏在这些沉默的物件里——算盘的木框磨出包浆,仿佛还回荡着昼夜不息的噼啪声;实验记录本上的字迹力透纸背,墨痕里凝着戈壁的风沙与星辰。复原场景中,模拟的帐篷里摆着搪瓷缸与旧棉絮,墙上的世界地图钉满红五星标记,恍惚间能看见老一辈科研者围坐灯下,用冻得通红的手指在图纸上勾勒蓝图。此行不仅是寻觅创作的火种,更是让家国情怀在触摸历史的温度里发酵——未来的舞台上,或许会有马灯照亮帐篷的剪影,会有算盘与星辰的对话,让那段埋在戈壁深处的红色记忆,借由戏剧的力量,重新跳动成滚烫的脉搏。

学习心得

滑动查看ta们的心里话

此次西宁暑期社会实践与艺术考察课程,通过“朗月”涉罪未成年人心理重塑服务项目与“心灵盒子”项目,将戏剧教育与法治心灵建设深度融合,为特殊群体心理重塑探索新路径。合作签约与实践活动,筑牢了长期协作根基。原子城纪念馆之行,更让师生汲取红色养分。考察既践行了用艺术服务社会的初心,也为戏剧创作注入了现实与历史力量,未来戏文系师生将继续以戏剧为桥,传递法治温度,传承红色精神。

—END—

文字 | 李子烨 岳凌宇 高盛晗

排版 | 岳凌宇

审核 | 方军 沈亮 陈莹