2025年11月初,由戏剧文学系写作教研室推出的《新型戏剧编剧理论与实践·工作坊》已进入下半程。经过两个月的学习,学生们在课堂讨论、实地探访、案例分析、实践创作中逐步建立起专业化创作思维,创作能力得到显著提升。目前,游戏剧编剧、剧本杀编剧、博物馆戏剧编剧三个方向的实践创作正在深入推进。

吴韩娴副教授带领的“游戏剧编剧工作坊”与叠纸游戏公司开展深度合作,邀请业界专家走进课堂,将一线行业资源融入教学实践。11月6日,在“中国编剧学系列讲座·青年论坛”支持下,工作坊邀请叠纸游戏资深编剧零一担任主讲,围绕“如何让故事成为游戏的‘灵魂BUFF’”主题展开深入交流。讲座现场气氛热烈,互动频繁,学生从行业一线视角系统了解了游戏叙事的设计逻辑与实践路径。

图为游戏剧编剧工作坊课堂教学,学生们听讲叠纸专题讲座

零一开篇即点明游戏与传统叙事载体的本质差异,强调游戏叙事的核心在于通过玩家参与和互动推动故事发展,编剧的使命是构建一个让玩家产生归属感与代入感的沉浸式世界。她结合业界实例,系统拆解了游戏叙事的多元层次,包括系统叙事、环境叙事、关卡叙事等,指出优秀的游戏叙事应让玩家在“玩”的过程中自然感知故事,而非单纯依赖文本说明。

在世界观架构与角色塑造层面,零一重点分享了实战方法。她指出,成熟的世界观需要回答核心角色设定、世界运行逻辑、社会制度体系等关键问题。特别强调游戏文案绝非简单的文字创作,而是以文字为工具,深度参与游戏制作全流程,涵盖内容创作、表演制作指导、系统玩法支持等多维职责,需要编剧具备跨部门协作的综合能力。

互动环节中,学生围绕非线性叙事设计、角色成长弧线与玩家选择自由度的平衡等实际创作问题踊跃提问。零一结合自身项目经验逐一解答,并鼓励同学们在理解游戏系统的基础上充分释放创造力,让技术为创意服务。

图为游戏剧编剧工作坊课堂教学,学生们参与讲座互动环节

本次讲座不仅让学生近距离接触行业实况,更激发了大家对游戏叙事设计的深层思考。后续课程将聚焦案例分析,引导同学们深入探讨如何提升互动影像游戏的可玩性。通过理论讲解与项目实践相结合,帮助学生在实战中夯实叙事功底、拓展创作边界,为适应多元化的行业需求打下坚实基础。目前,工作坊学生正将课堂所学转化为实践,进行游戏叙事创作,产出具体的创意作品。

陶倩妮老师与季鋆博士带领的“剧本杀编剧工作坊”扎实推进,正逐步实现从理论认知向实践创作的有效转化。课程以“学生集体创作一部完整的五人剧本杀作品”为教学目标,系统开展剧本杀编剧思维训练与团队协作实践,充分激发学生的创作潜能。

在前期完成剧本杀《月光下的持刀者》的体验后,陶倩妮老师组织学生对该剧本进行了细致的文本分析。课程围绕人物小传、故事脉络、杀人动机、叙事诡计与时间线设计等核心要素展开深入剖析,引导学生理解剧本杀中“谜题”与“叙事”之间的内在联系,掌握情节推进与逻辑闭环的构建方法。

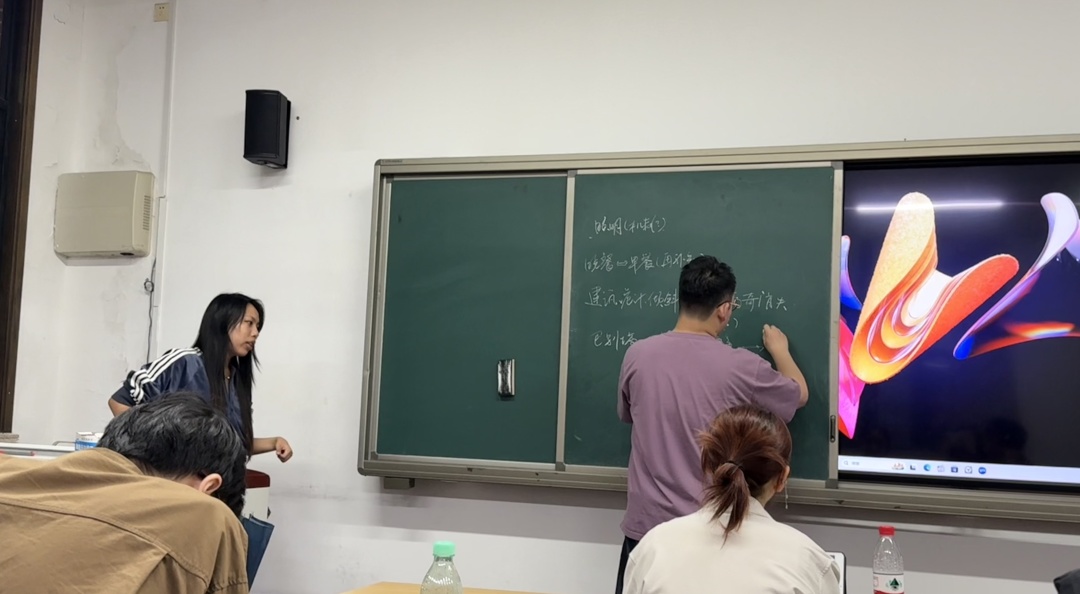

图为剧本杀编剧工作坊课堂教学,学生们分享各自的创作构思

季鋆博士则在创作引导环节中着重激发学生的创意灵感,鼓励大家通过头脑风暴突破常规框架,设计兼具人物深度、故事张力与玩法趣味性的作品。在剧本世界观的构建过程中,教学团队充分尊重学生的创作自主性,鼓励大家自由构思、大胆想象。经过两轮集中的创意汇报与师生研讨,同学们提出了多个富有新意的剧情框架方案,最终通过集体投票确定了获得最多认可的世界观设定,正式进入剧本创作阶段。

图为剧本杀编剧工作坊课堂教学,季鋆博士带领学生们讨论人物塑造

目前,剧本杀工作坊已进入分角色创作期。五位同学各自负责一个角色的完整故事线索,并在课后自发组织多次交流研讨会,就情节衔接、逻辑自洽、线索埋设等关键问题展开深入讨论,逐步推进剧本的整体整合与细节打磨。待剧本初稿完成后,工作坊将在校内组织内测,通过实际体验检验作品的完整性与可玩性,并根据试玩反馈进行最终修订。

图为剧本杀编剧工作坊课堂教学,学生们在讨论中共同推进剧本情节发展

程宇月博士带领的“博物馆戏剧编剧工作坊”在完成前期实地调研与大纲讨论后进入创作实践阶段,学生们分为两组聚焦细节打磨,逐步形成完整的博物馆戏剧剧本。目前已与上海电影博物馆形成初步合作协议,为学生的实践创作提供可靠平台。

10月23日的课程中,程宇月博士从四个核心维度对剧本创作提出具体要求:一是内容层面,作品能否找到与当代观众生命经验产生共鸣的“文化内核”;二是主题把握,故事内容是否紧扣展区主题并尊重历史真实;三是空间适配,剧情场景是否贴合对应展区的实际空间布局;四是呈现效果,剧作形式是否符合博物馆观众的接受习惯和观演需求。针对已有完整框架的剧本,她组织学生进行文本细读,通过集体讨论指出问题所在,引导大家共同探讨解决方案;对于创作遇到困难的小组,则逐步引导,与学生一起头脑风暴,帮助他们理清思路,找到更具表现力的叙事切入点。

图为博物馆戏剧编剧工作坊课堂教学,程宇月博士带领学生们进行创作讨论

剧本完成后,同学们进入排练阶段,在排练实践中不断完善剧本。一部作品的诞生需要团队的协作努力,程宇月博士特别邀请上海戏剧学院黄灏龙、云南艺术学院杨政坤、刘孜颖、赵伟普等参与舞台呈现创作指导。11月1日,学生们开始尝试表演训练。通过肢体协调性练习、情绪张力把控等环节,同学们逐渐学会用身体感知空间、用肢体传达情感,从表演者的角度理解剧本的可行性与表现力。随后的剧本围读环节,学生们根据自己创作的人物角色进行台词演绎,对笔下人物的情感世界有了更深刻的理解。

图为博物馆戏剧编剧工作坊教学,学生们在排练教室进行表演训练

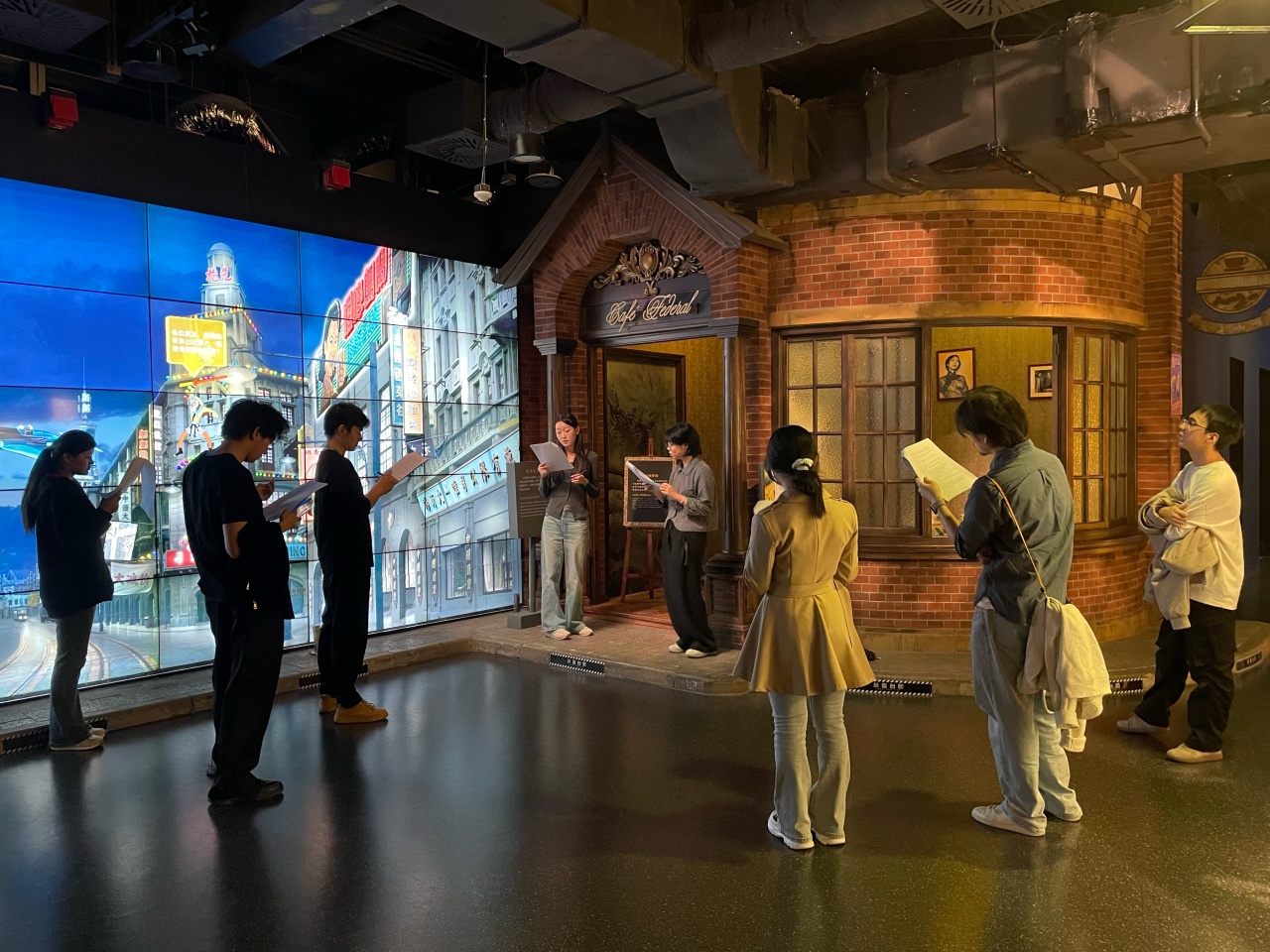

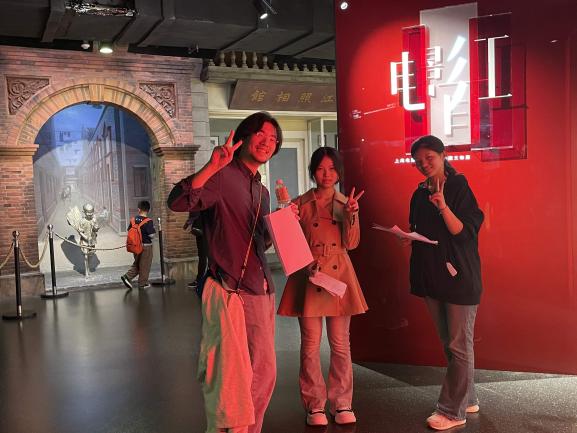

当天下午,师生一行前往上海电影博物馆进行实地排练。不同于首次参观时的实地采风,此次同学们带着完整剧本而来,从“参观者”转换为“创作者”的身份。当文字真正落地于具体空间,笔下的剧本开始经受现实的检验,展厅的实际空间、展品的陈列位置、观众的行进动线都对剧本提出了新的要求。大家结合展陈空间的布局特点分组排练,重点就场景转换衔接、角色与展区的适配度、观众视角的引导等问题展开实地打磨,在真实空间中不断调整和完善剧本。

图为博物馆戏剧编剧工作坊教学,学生们在上海电影博物馆进行实地排练

博物馆戏剧的创作和排练过程也有效反哺了传统戏剧创作能力的提升。通过亲自演绎自己笔下的角色,在肢体表达与台词传递中,他们逐渐发现此前剧本隐藏的问题,如次要角色沦为工具人、人物台词过于书面化、角色的行动逻辑前后不一致等。这些在“演绎”中暴露的问题,反而成为学生提升创作能力的突破口。这种“以演促写”的训练方式,让学生建立起更完整的戏剧创作观念。

《新型戏剧编剧理论与实践·工作坊》以“产教融通”为核心理念,通过引入业界资源、对接实践场景、模拟真实创作流程,让学生在校园内便能接触行业前沿动态,在实践中理解新型戏剧形态的创作规律。这种“课堂+职场、作品+产品”的教学模式,不仅拓展了戏剧编剧教学的边界,也为学生未来进入游戏叙事、互动娱乐、文化创意等多元领域搭建了有效桥梁。

目前,游戏剧编剧、剧本杀编剧、博物馆戏剧编剧三个方向的学生作品正在紧张打磨中,工作坊将根据各方向作品完成情况组织结课展示,集中展现本学期的教学成果。

END

文:郭耀擎 刘起歌 卢昀晖

排版:尤旬

审核:方军 沈亮 陈莹